※この記事はプロモーションを含みます

ついに夏休みが目前に迫っていますね。

毎年を振り返って、どうですか?恐怖や危機感はありませんか?

子どもが家にいる時間が長くなると

「とにかく部屋が片付かない」「毎日リセットしてるのにまた散らかる」「仕事から帰ってきたら部屋を見回してドッと疲れる」

そんなモヤモヤを感じたことは1度や2度ではないはずです。

実は、それは一概に子どもが悪いというわけではなくて、

「片付けにくい家の仕組み」や「声かけのズレ」に原因があるかもしれませんよ。

この記事では、40代主婦が抱えがちな“片付かない悩み”を見つめ直して、

親子で取り組める“散らからない習慣”へのリセット方法をご紹介したいなと思います。

✅「夏休み、片付けてもすぐ散らかる…」と感じているあなたに。

この記事でわかること…

- 片付かない家に共通する“NG習慣”とは?

- 親子で一緒に「散らからない仕組み」を作るコツ

- “捨てられないモノ”との付き合い方と解決策

- プロの手を借りて家を一気にリセットする方法

👉 散らかる家に疲れてしまう前に、

「親子で暮らしを整えるヒント」を見つけたいあなたに寄り添う記事です。

なぜ片付かないの?夏休みに散らかる家の共通点とは

子どもが家にいる時間が長くなる夏休みは、片付けに悩む家庭が急増する時期ですよね。

でも、散らかる原因は決して「子どもがだらしないから」ではありません。

実は、片付かない家にはいくつかの“共通点”があるってご存じでしたか?

- 物の量がキャパを超えている

- 家族の動線と収納場所が合っていない

- 「片付けの基準」が家族でバラバラ

それに、「片付けなさい!」という声かけだけが飛び交っても”片付く仕組み”が整っていないと、片付けはうまくいきません。

ここでは、見直したい“思い込み”や“習慣”を丁寧に掘り下げて

「片付けを仕組み化するステップ」を共有させてください。

よくあるNG習慣「まとめて片付けようとする」

「週末にまとめて片付けよう」

「夏休みが終わったら一気に整理しよう」

…この“まとめて思考”が、散らかり続ける原因になることがあるんです。

私も『やる時はやるタイプ』なので、長年にわたってこの思考は当然でした。

”追い込まれないとやらないタイプ”ともいえるこの考え方は、思いのほか日々の自分にストレスを与えているんですよね。

学校に行かない夏休みは生活リズムも崩れやすく、自由な時間を楽しむためのモノが増えやすい期間。

片付けを“イベント”にせず、毎日の習慣として少しずつこなす方が、結果的にラクになります。

…と、みんな頭ではわかっているんですよね?苦笑

「片付けて!」が効かない理由とは?

「片付けて!」って何度言っても、もう言われ慣れちゃって子どもが動いてくれないんだよね…。(ママ友の嘆き)

実はそれは、子どもが“どう片付けたらいいのか”を理解していない場合が多いからなんです。

- どこにしまうのか?モノの住所は決まってる?

- どれが「使っていないもの」なのか?プリントや作りかけの作品や学校から持って帰ってきたモノたちは?

- 判断基準は何か?要る/要らないって誰がどう決めるの?

こうした視点で考えてみると確かに、きちんと子どもと一緒に話し合ったり決めたりしたことなかったかも…?

せっかくなのでこの機会に、今年は子どもたちとあらかじめ決めておきませんか?

”片付けないといけない”と頭ではわかっている賢い子どもたちです。

「ねぇ今年はさ、こうしない?」と親子で話し合ってルール決めをすることで、”分からない”が解決して、安心して自主的に片付けられるようになるのではないでしょうか。

片付けられない家にある“見えない障壁”

「やってるのに片付かない…」

行動しているのに結果片付いていない、散らかって見える、と思うんですね?

そんな家には“見えない障壁”が潜んでいることも…?(霊的なことではなく🫠)

- 収納の場所が使う場所から遠い

- アプローチに2手間かかる・手前じゃなくて奥の方の収納など、しまいづらい構造

- 使わないモノが常に視界にある

こうした物理的・心理的ハードルは、家族みんなの片付け意欲を下げてしまいます。

”ちょっと面倒”だと、自分ですら「ま、あとでいいか」となりがちです。

まずは1か所ずつでいいので“片付けやすくなる”工夫を取り入れてみてください。

親子で片付けを“仕組み化”する3ステップ

前述のように、「片付けなさい!」が効かないのは

子どもにとって“どう片付けたらいいか”の基準や、要る/要らないの判断がわからないから。

そこで大切なのが、片付けを習慣化しやすい“仕組み”に変えることです。

一緒に「定位置」を決めたり、短時間で済む習慣を作ったり、

残しておきたい思い出を「手放しても大丈夫な形」に変えたり──。

ここでは、親子で無理なく続けられる“片付けの型”を3つのステップでご紹介したいと思います。

物の「定位置」を一緒に決める

子どもに「片付けて」と言っても、実は“どこに置けばいいか分からない”場合が多いもの。

まずは、よく使うモノの“定位置”を親子で一緒に決めることから始めましょう。

「自分で決めた場所」だからこそ、子どもも覚えやすく、ドヤ顔でスッと戻せるようになりますよ。

なんにでも当てはまるのかなと思いますが、人から強制されたり押し付けられるより、

”自分で決めたことをちゃんとやれる自分”がきっと好きですよね。

毎日○分だけ、で習慣にする

片付けは“気が向いたときにやる”では続きません。

特に夏休みのように生活リズムにメリハリがなくなる期間は、子どもたちも信じられないくらい気が向いてくれないものです。

なのでポイントは、『短時間×毎日』のルール化です。

たとえば、

など、生活の中に「片付ける時間」を組み込むと、自然と習慣になりやすいですよね。

「少しずつ毎日やる」ことが、夏休みの散らかり対策のカギです。

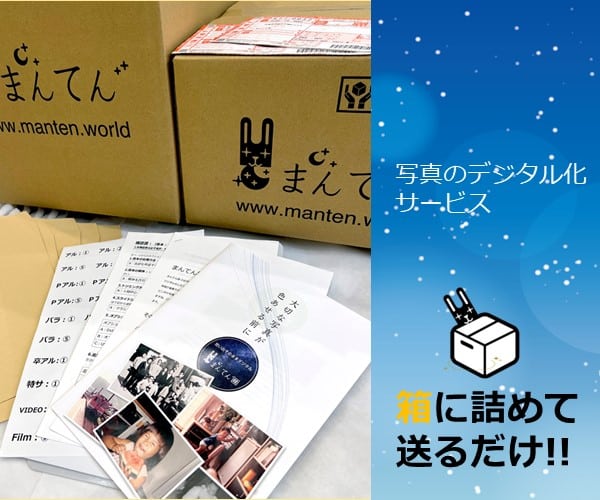

作品や思い出はデジタルで残す | まんてん録

「この作品は思い出があるから捨てられない…でもかさばるんだよなぁ…」

そんなときは捨てるやしまい込むじゃなくて、“残す方法”に視点を切り替えてみて。

今後も次々と持ち帰ってくる作品・賞状・工作などは、写真で撮ってから手放すスタイルがだんだん主流になりつつあります。

さらに、分厚いアルバムの整理ができる【まんてん録】のようなデジタル化サービスを活用すれば、

「思い出を残しながらスッキリ片付く」感覚が目からうろこでとってもオススメのサービスですよ。

以下は、人気の写真デジタル化サービス【まんてん録】と同様のサービスを扱っている他2社の比較表です。参考にしてくださいね。

📸 写真デジタル化サービスを比較!コスパ・画質・利便性で選ぶ3社の違いとは?

| サービス内容 | まんてん録 | 他社A | 他社B |

|---|---|---|---|

| バラ写真(100枚) | ○1,980円 | △4,480円 | △4,200円 |

| アルバム(1冊) | ○5,580円 | △6,060円 | △5,700円 |

| 解像度 | ○600dpi(標準) | △300dpi(有料で600dpi) | △300dpi(有料で600dpi) |

| 写真補正 | ○無料AI自動補正 | △色補正のみ(730円/100枚) | △AI自動補正(1,200円/200枚) |

| スライドショー | ○無料対応 | × | △(1,800円/200枚) |

| 納品方法 | ○DVD/クラウド(無料選択) | △DVD/Blu-rayのみ | △DVD(その他は有料) |

| 写真処分 | ○無料対応 | × | × |

| 写真供養 | ○無料対応 | × | × |

※価格・仕様は2025年7月時点の情報を基に構成。詳細は各公式サイトでご確認ください。

「捨てられなかった作品が、ようやく整理できました!」

息子の図工作品や賞状、保育園時代のアルバム…見るたびに「捨てられない」と思っていました。

でもまんてん録で全部スキャンしてもらったら、本当にきれいにデータ化されて感動!

今では写真として一覧で見返せるので、思い切って紙の原本は手放せました。

40代主婦・小学生ママ

「お別れファイルをまんてん録で保管して、保護者にも勧めました」

毎年子どもたちの作品を1冊にまとめたお別れファイル。

まんてん録にお願いしたら、色褪せもなく補正されて保存され、保護者からも好評でした。

「うちも使いたい!」という声が多くて、保護者会でも紹介しています。

40代女性・幼稚園教諭

「親子で振り返る時間が増えた」

小1の娘が描いた絵や紙工作を毎日持ち帰ってきて、どんどん溜まっていたんですが、

まんてん録でスキャンしてもらってからは、クラウド上で見返すことが習慣に。

夜寝る前に「これ描いたね」と親子で楽しむ時間ができました。

30代夫婦・共働き家庭

「大きなアルバム6冊がスマホ1つに!」

娘が小学生のころ作った貼り絵や書道、夏休みの自由研究など、処分できずに保管していた作品を

全部まんてん録でデジタル化。昔のアルバム6冊がスマホ1つに収まったときは本当にスッキリ。

本人も「懐かしい!」と喜んでくれて、やってよかったです。

50代・子育て卒業ママ

「仕事スペースが生まれたのは“作品整理”のおかげ」

子どもの作品や学校プリントがあふれて、家の一角が“紙の山”に。

まんてん録でデータ化→原本は処分、で一気に机周りがスッキリ!

今では在宅ワークのスペースとして有効活用できています。

40代女性・在宅ワークママ

▶ \捨てられなかった子どもの作品、デジタル化という選択肢を「まんてん録」で/

プロの手を借りて、散らかる空間を一度リセット

散らかる部屋に毎日ため息…

でも、本当は「最初のリセット」が必要なのかもしれませんよ?

片付けが苦手な家庭に共通するのは、“ゼロに戻すタイミング”がないこと。

積もったホコリ、ぎゅうぎゅうの収納、見えている場所にモノが多すぎる状態。

そんな現実を見てしまうと「片付けの前にまずは大掃除しないと…」とハードルが爆上がりですよね。

子どもたちは夏休みでも、私たちには仕事や日々の必須家事があります。

プラス朝ごはん・お昼ごはん・おやつまで配慮して、もうクタクタです。

だからこそ、「プロに1度まかせてスッキリする♪」選択もアリではないですか?

特に夏休みは、高い気温や湿気で汚れや匂いがこびりつきやすい時期なので、リセットには最適な時期。

ここでは、家族だけでは難しい“プロの片付け・清掃術”をうまく取り入れて、

「散らかりやすさ」をリセットする方法をご紹介したいと思います。

汚れや物量が限界なら…プロのクリーニングで仕切り直し | ユアマイスター

「もう、自分で全部やるのは限界かも…」

そんな時に頼れるのが、暮らしのプロをマッチングしてくれる【ユアマイスター】です。

ユアマイスターは、全国のプロ(清掃・修理・家事代行など)とつながることができる、

IT型のサービス依頼プラットフォームなんです。

たとえばこんな希望にピッタリのプロを探してくれます↓↓

依頼方法はとてもシンプルで、

「希望の掃除ジャンル」と「地域・希望日」を入力するだけで、

対応可能なプロが提案され、その中から自分で選んで予約できます。

価格や口コミも比較できるので、納得感があるのも嬉しいポイント。

「子育て中で時間がない」「夏休みにスッキリしたい」

そんな40代ママにぴったりの、“暮らしの助っ人”が見つかるサービスです。

子どもの安全と快適さも整う「プロ目線の片付け」 | ユアマイスター

プロの片付けや清掃と聞くと、“家全体の大掃除”をイメージしがちですが、

実は【ユアマイスター】のサービスは家族のライフスタイルに沿った柔軟な対応が可能です。

「自分たちでは手が回らない場所こそ、プロの視点で整える価値がある」──

そんな利用者の声が多いのも納得です。

「子どもがアレルギー体質なので、プロ清掃は本当に助かる!」

ホコリやカビに敏感な息子のために、エアコンと浴室の清掃をお願いしました。

市販の掃除グッズでは取りきれなかった汚れもスッキリ!

終わった後は空気まで違う感じがして、家族みんなで快適に過ごせています。

40代女性・小学生ママ

「夏休みの帰省前に一度リセット。おかげで気持ちよく迎えられました」

子どもの友達がよく遊びに来る我が家。リビングのソファ下やキッチンの床が

いつも気になっていて…ユアマイスターで丸ごとお掃除を依頼。

汚れだけでなく“なんとなくのモヤモヤ”も取れて、気持ちのリセットになりました!

30代女性・保育士

「宿題コーナーがスッキリ!親子で過ごす時間も変わりました」

リビングの一角を子どもの学習スペースにしていたのですが、埃と雑然としたモノでゴチャゴチャ…。

ユアマイスターの整理+掃除で、見違えるほどスッキリして、

「ここで勉強したい!」と息子も気に入っています。

40代共働き夫婦・小3男児の家庭

「水回りがピカピカになって“触らないで”を言わずに済むように(笑)」

トイレやお風呂の汚れが気になって、つい「汚さないでよ〜」と子どもに小言を言っていた私…。

プロにお願いして一度ピカピカにしてもらったら、気持ちにも余裕ができて、

子どもにも優しく接することができるようになりました。

30代女性・在宅ワーカー

「大掃除をプロに任せて、子どもと過ごす時間が増えました」

毎年恒例の年末掃除。今年はユアマイスターにお願いしてみたら大正解!

自分では気づかなかった窓のカビやエアコン奥の汚れもスッキリ。

そのぶん子どもたちと年賀状作りや料理の時間が取れて、大満足です。

50代・2児の母

「片付けや掃除に振り回されずに、家族との時間を大切にしたい」

そんな想いを持つ方にこそおすすめしたいサービスです。

▶ \家の空気も気持ちもスッキリ整える「ユアマイスター」の詳細はこちらからチェック!/

夏休み後も続く、片付けやすい家に変えるコツ

せっかく整った片付けの習慣が夏休みの間だけで終わってしまっては、もったいないですよね?

むしろ大切なのは、夏の経験をこれからの暮らしにどう活かすか、だと思うんです。

子どもが成長しても続けられる仕組み、家族みんなが無理なく守れるルール──

それを日々の暮らしの中に根づかせていくことが、“散らかりにくい家”のベースになります。

ここでは、片付けを「特別なイベント」ではなく「暮らしの一部」に変えるヒントをご紹介したいと思います。

収納は「取り出しやすさ」で整える

収納というと「たくさんしまえる」「見た目がスッキリ」が理想に思えますが、

実はそれより大切なのが“取り出しやすさ”と“戻しやすさ”です。

- よく使うモノは手の届く範囲に

- 引き出しは8割収納で“空間のゆとり”を確保

- ラベリングして“誰でも同じ場所に戻せる”工夫を

「すぐ使える=散らからない」構造に変えることで、自然と整理がラクになりますね。

毎月1回の“片付け日”を家族ルールに

“やりっぱなし”を防ぐには、リセットの機会を家族の中に定期的に設けることが効果的です。

おすすめは、毎月1回の「片付け日」を決めること。

- 月初に1時間だけ、家族みんなで1か所だけ整える

- チェックリスト形式にして“達成感”を視覚化

- 「要らないモノ選手権」など、ちょっとしたイベント化もウケ◎

こうした“ゆるいルール”は、子どもにも負担なく定着しやすいと評判です。

夏休みの習慣をそのまま「わが家の文化」に変えていくことができますね。

まとめ | 片付けの“リセット習慣”で、散らからない暮らしへ

- 夏休みに散らかる家には共通点がある

- 「まとめて片付け」は逆効果になることも

- 子どもは“片付け方”を教えれば動ける

- 定位置決めは親子で一緒にやるのがコツ

- 毎日10分だけでも、習慣化できる

- 思い出品は写真に残して手放す方法もある

- プロの力で一度リセットするのも選択肢

- 清掃・整理の外注は時間と気持ちに余裕を生む

- 収納は「取り出しやすさ」が鍵

- 月1回の片付け日で家族習慣にできる

毎年、「なんでうちは散らかるの?」とため息をついていた夏休み。

でもそれは、“仕組み”と“きっかけ”がなかっただけなのかもしれませんね。

今回紹介した習慣やプロの力をうまく取り入れて、

ぜひこの夏を「片付けのリセットのチャンス」にしてみてくださいね。

よくある質問(FAQ)|親子の片付け習慣について

A. 子どもが家にいる時間が長くなり、物の出入りが増えるため。習慣化ができていないことも原因です。

A. 片付けの具体的なやり方や“戻す場所”が決まっていないと、行動に移しにくい傾向があります。

A. いいえ。親子で役割を分担し、定期的に片付け時間を作ることで負担が軽減します。

A. 写真で記録してから手放す方法が人気です。デジタル化サービスの活用もおすすめです。

A. 必要な場所だけをピンポイントで頼めば、費用は抑えられます。見積もりで事前確認を。

A. ルール化や「ごっこ感覚」で楽しく教えれば、小さなうちからでも少しずつ習得できます。

A. 月1回の片付け日など、リズム化して習慣に組み込むのが有効です。

A. “できた人にポイント”を付けたり、ゲーム感覚にすると家族も巻き込みやすくなります。

親子の片付けを深めたい方におすすめの記事

夏休み中の片付けに関するヒントはもちろん、

親の片付け・子どもの学び・暮らし全体の整理についても、以下の記事で詳しく紹介しています。

※この記事はプロモーションを含んでいます

※この記事で使用した画像の出典元は《写真AC》《Canva》です